1. La cecità generale causa disastri collettivi, come racconta l’omonimo romanzo di José Saramago, tra i suoi più distopici e inquietanti. Ma cosa accade quando la cecità si fa esperienza personale? Che cosa accade a chi, progressivamente, cede ogni giorno un nuovo palmo della propria trincea visiva, vedendola chiudersi in un angolo sempre più stretto, fino al buio totale?

«Lunedì 25 settembre 2023. Da oggi sono totalmente cieco», annota Luigi Manconi nel suo ultimo libro (La scomparsa dei colori, Garzanti, 2024). È il punto d’arrivo di una parabola durata quindici anni, durante i quali la sua vista è scivolata da una forte miopia, all’ipovisione, alla quasi cecità, fino a scoprirsi «una persona immersa per sempre nel buio». Come in una fiaba capovolta, è lo specchio a restituire a Manconi la piena consapevolezza del suo definitivo stato, assorbendo in sé i tratti del suo viso senza restituirne più alcun riflesso: «Ora non ci sono più». Non è, il suo, il diario quotidiano di un cieco. È molto di più e di diverso. Attraverso il resoconto della propria esperienza, intenso e vivido, Manconi apre la scatola nera della cecità, svelandola a sé e al lettore.

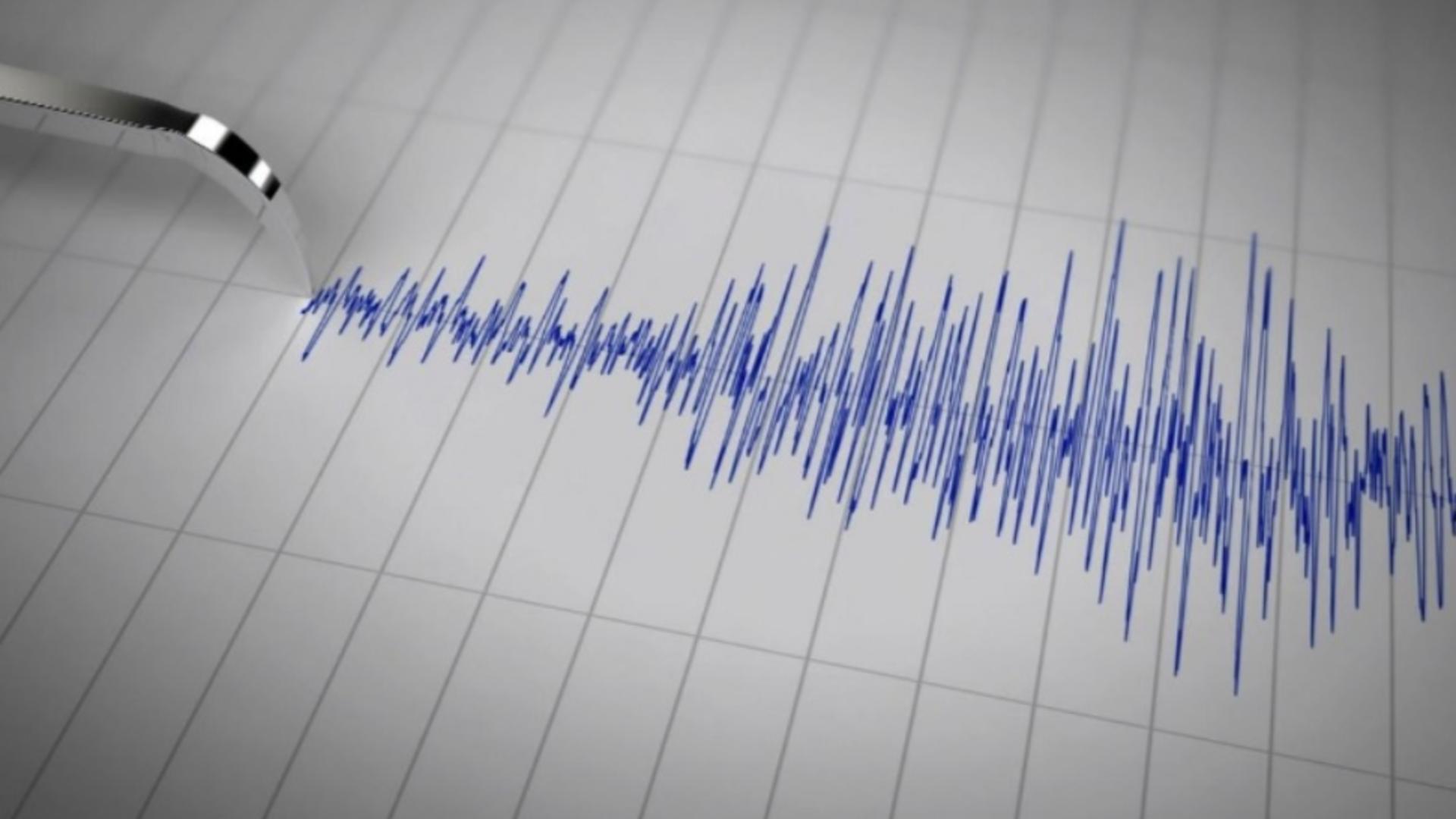

2. Per entrambi, infatti, è un’esperienza inedita e radicale, come entrare in una terra incognita ai più. Come può un cieco continuare a scrivere o a disegnare? Come legge un cieco che non abbia voluto convertire il proprio alfabeto al codice braille? Se sogna, lo fa a colori o in bianco e nero? E come ricorda, prima e dopo la cecità? Come riesce a guardare, con immutata passione, una partita di calcio o un incontro di basket? Cosa vede chi non vede? Come si vede chi non vede? E cosa si vede di chi non vede? È sempre un’impresa difficile capire quanto ci accade mentre ci sta accadendo, eppure Manconi se ne rivela capace, riuscendo a descrivere cose non facili da descrivere. Anche quando privata dello scacco della sorpresa, perché esito atteso del decorso di una malattia, la cecità resta comunque un evento di proporzioni sismiche, squassante, trasformativo del proprio campo di esperienza e del proprio orizzonte di aspettative.

C’è di che precipitare in picchiata: per tutti, infatti, il buio è il luogo del terrore primario, quello che da bambini abbiamo sempre cercato di evitare. Nel buio, il tempo si dilata. Lo spazio si restringe. Ogni cosa e ogni gesto, prima normali fino alla banalità, si trasformano in problemi piccoli, grandi, enormi, inutili. La vita quotidiana diventa lo spigolo duro contro il quale sbatte una tibia sempre più contusa («Zio Tibia», è l’affettuoso appellativo che «per una bizzarra sineddoche, ho deciso di trasferire da quell’osso all’intera mia figura»). Come reagire? Ingaggiare una lotta omerica contro il proprio destino di cecità, ingegnandosi in mille modi per mimare una vita normale. Rinchiudersi dentro il proprio carapace, in una condizione sempre più autistica, avara di relazioni, ripiegata su sé stessa. Prendere in seria considerazione l’ipotesi di farla finita, per non sentirsi postumi in vita, non avendo molto da perdere dopo la vista. Manconi non ne fa mistero: questo sciame di emozioni non gli è sconosciuto. Alternandosi negli anni, sono stati d’animo che lo hanno trafitto da parte a parte.

3. Il lettore rintraccia questa altalena emotiva nei differenti spartiti narrativi del libro. C’è, innanzitutto, l’umorismo intelligente. Tocca il suo apice nella comica descrizione del rapporto con gli oggetti ormai indispensabili (il primitivo cellulare Nokia, il modernissimo dispositivo Alexa), con i quali Manconi ingaggia autentici corpo a corpo, come già nel corso della sua vita precedente con gli occhiali, ora dismessi («Fu Pif a decretare il fatidico “il Re è nudo”, chiedendomi: “Ma se sei cieco perché porti gli occhiali?”. Pensai e dissi: “In effetti…”. Tolsi le lenti, le misi nella tasca interna della giacca e non le usai più»).

C’è, poi, il dramma mai piagnucoloso reso attraverso i particolari, e i dettagli dei particolari. Tra essi, la corsa contro il tempo di una cecità sempre più prossima (nel tentativo, spinto fino allo stremo, di vedere «quei film che avvertivo dolorosamente di non aver voluto o potuto vedere», prima che sia troppo tardi per farlo). O l’irreversibilità della perdita di gesti dismessi fino a disimpararli (come il semplice premere sull’interruttore della luce per accenderla o spegnerla). O, ancora, lo smarrimento della propria immagine (oltre ai capelli bianchi e al grande naso, «cosa ricordo e so io della mia faccia? Del mio volto non so altro, e quello che sapevo l’ho dimenticato»). O la presa di coscienza, quasi violenta, che il deficit visivo ti rende disabile anche nelle mani e nei piedi, perfettamente sani eppure impediti nella loro funzione. Fino alla scoperta della progressiva rinuncia all’indipendenza quale valore assoluto («quasi che una vita precedente, interamente vissuta nell’affermazione dell’autonomia, cambiasse drasticamente di segno. Lentamente, ma drasticamente»).

C’è anche il reportage, nella forma dei dialoghi con altri ciechi o prossimamente tali (Sergio Staino, Edith Bruck, Maurizio Maggiani): trascrizioni di incontri quasi carbonari tra chi condivide la stessa vulnerabilità fino a provarne un inesplicabile piacere («È l’effetto tranquillizzante del corporativismo: termine qui ancora più pertinente in quanto la condivisione parte proprio da una comune dipendenza dal corpo, il proprio corpo, e dal suo deficit»).

C’è infine – come sempre nei libri di Manconi – l’autobiografismo, qui con tutto il suo carico di premonizioni. Come la curiosità infantile per Annibale Frossi, occhialuto calciatore dell’Ambrosiana-Inter e della Nazionale, capocannoniere nelle Olimpiadi del 1936. O la passione adolescenziale per l’eroica figura di Michele Strogoff, che i tartari malvagi cercarono di rendere cieco. O l’ascolto liceale, ripetuto fino a sfinire il giradischi, di Stand by me, la cui cover italiana cantata da Adriano Celentano (Pregherò) racconta di una donna cieca, invitata a non «odiare il sole/perché non puoi vederlo/ma c’è/ora splende su di noi/su di noi». Come in un’ideale rivincita, ne esce così un libro composto da un arcobaleno di tinte narrative, a dispetto del suo titolo.

4. «Io non sono ipovedente, bensì cieco. E come tale voglio essere considerato e, di conseguenza, chiamato», scrive Manconi. Questa rivendicazione lo legittima a due atteggiamenti preclusi a chi cieco non è: rifiutare false verità consolatorie e sbugiardare molte menzogne convenzionali. Quanto alle prime, infatti, Manconi non nutre più aspettative di guarigione: il proverbiale «chi vivrà vedrà», suona per lui come uno sberleffo. Quanto alle seconde, hanno a che fare con la difficoltà per il normodotato di trattare la disabilità: un mix – comunque inadeguato – di pietismo, imbarazzo, insipienza, eccesso di cura, fino all’inavvertita “cosificazione” del cieco («Chi porta Luigi qui? Dove lo mettiamo?»). Ne esce una lezione politica contro quel paternalismo giuridico che continua a precludere, nel nostro paese, scelte legislative rispettose dell’autodeterminazione del malato, di cui si nega l’autonomia «ovviamente, “per il suo bene”».

5. Alla fine, l’impatto emotivo della cecità produce nuova conoscenza e un’inedita consapevolezza di sé, come svela l’epilogo del libro. Nessuna furia cieca, perché davanti alla cecità come destino c’è poco da lamentarsi, ancor meno da recriminare: «quel che è stato è stato. Quel che ho fatto ho fatto. E di quel che non ho, faccio a meno» (così Philip Roth in Nemesi). Meglio riservare la propria collera verso le ingiustizie collettive – ci dice Manconi – senza rimanere a bordocampo, nonostante il proprio limite. Quel limite, semmai, va assunto e non eluso, perché la sua negazione provoca angoscia e illusoria onnipotenza. E così, dietro la debolezza reale della cecità, si svela quella fragilità apparente, ora nutrita da «una certa mitezza e una qualche moderazione», di cui Luigi Manconi è testimonianza incarnata.