Tuve que mostrarle una foto de internet a una de las vigilantes de los tesoros de los Habsburgo, en los bajos del palacio Hofburg de Viena, para que entendiera lo que quería ver. Fue la semana pasada. «¡Ah, eso!», exclamó nada más verla, «la lanza sagrada está en la sala once, señor». La miré escéptico. Habría jurado que había pasado dos veces por la once y que la Heilige Lance, la reliquia que supuestamente había atravesado el costado de Cristo y se convirtió en el objeto más venerado entre los descendientes de Carlomagno, no estaba allí. Cierto es que aquel laberinto de habitaciones iluminadas con una paupérrima luz dorada, da pie al despiste. Pero yo soy un museofílico experimentado y aunque llevaba tatuada su silueta en la memoria, no fui capaz de reconocerla. Debía encontrar un filo de 50 centímetros de largo, con un supuesto clavo de la cruz en el centro, abrazado por dos láminas de oro del siglo XIV. «Por cierto, el clavo es el de la mano izquierda», me precisó con un gesto que no supe si era de amabilidad o de burla. «Se lo digo porque en la sala ocho guardamos también el derecho, el mismo que llevó Constantino en su yelmo».

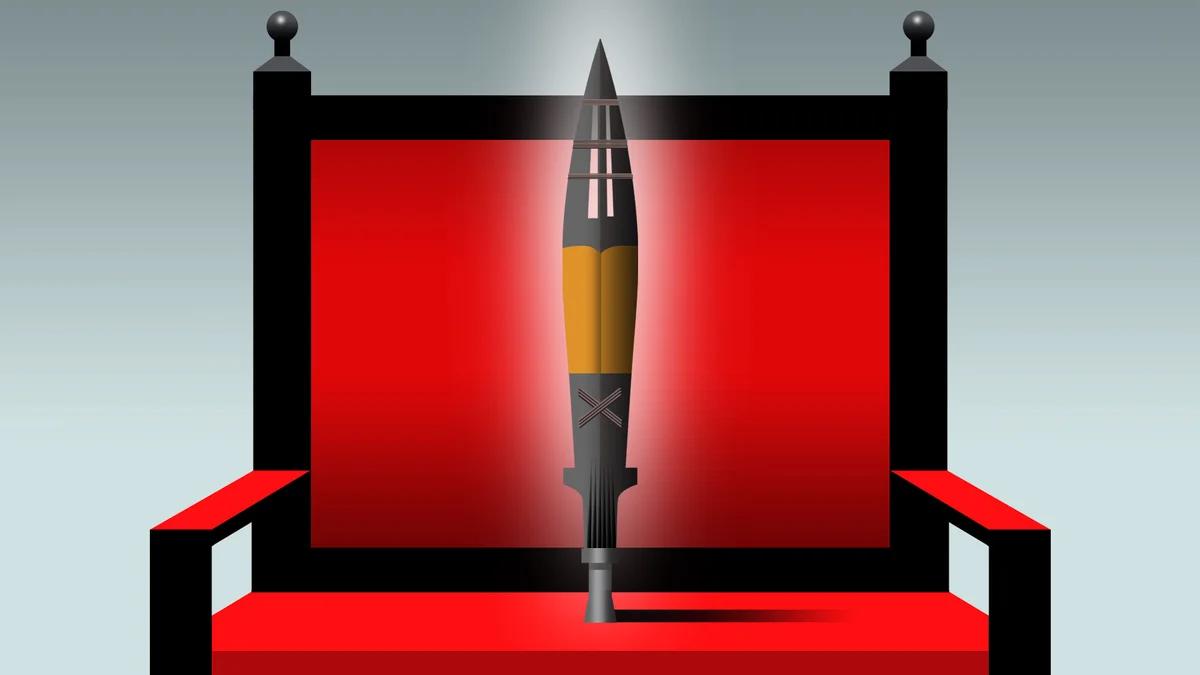

Dubitativo, deshago mis pasos. Dejo atrás la colección de retratos oficiales, capas, cetros y ornamentos de los principales emperadores de la dinastía y vuelvo a detenerme en la corona de Rodolfo II, el enfermizo sobrino de Carlos V que se obsesionó con la alquimia durante su infancia en Madrid. O la del mismísimo Carlomagno, en realidad una tiara fundida por Otón I, construida sobre ocho placas de oro que simbolizan las puertas del cielo y que un día tuvo engastada –dicen– la piedra filosofal. Todos y cada uno de esos tesoros ponen en evidencia algo que rara vez se recuerda: que la familia real más importante de Europa, clave también en la historia de España, se sustentó sobre la creencia en lo sobrenatural. Poco se habla de que esos símbolos cargados de esoterismo fueron usados tanto para coronarse como para legitimarse. Y que en la cumbre de semejante muestrario siempre brilló la dichosa Heilige Lance. El hierro que, según la tradición, tocó la sangre de Jesús en el momento de su muerte.

Pero, ¿dónde estaba?

En la escuálida tienda de recuerdos del museo cuesta encontrar una postal que la retrate. Solo tienen un feo imán de nevera con su imagen y ni rastro de libros, réplicas o recuerdos más «nobles». Sus anaqueles han sido colonizados por cajitas horteras de caramelos de Sisí y un puñado de fruslerías para engatusar a turistas. Tampoco en la señalética del museo destaca la presencia de la reliquia, y la audioguía que alquilan al módico precio de cinco euros la arrincona. Es como si hubiera un empeño oficial por esconder los orígenes «sagrados» del tesoro. Por laicizar un poder que se ha construido sobre reliquias mágicas.

Cuando, al fin, doy con la vitrina «perdida» comprendo el motivo. La lanza –probablemente una pieza carolingia, tan dudosa como las conservadas en el Vaticano o en Armenia– conserva intacto su secular magnetismo. No importa que no parezca de los tiempos de Cristo. Eso solo lo saben los especialistas. El caso es que descansa junto a una enorme cruz de madera revestida de oro, piedras preciosas y perlas, que en realidad fue su estuche. «Ante esta cruz del señor huyan los secuaces del inicuo enemigo», puede leerse en latín en el reverso. Observarla junto a la lanza, entre sombras, hipnotiza. Lanza y cruz son objetos apotropaicos, talismanes a los que se confiere el poder de alejar el mal. Los historiadores creen que se esgrimieron como símbolo triunfal en las batallas de los Habsburgo, ya que la creencia de la dinastía defiende que quien sostenga la lanza en una batalla, la vencerá. Carlomagno la enarboló en 47 campañas y hasta se la trajo a España cuando «descubrió» la tumba del apóstol Santiago. Y los 45 emperadores que lo sucedieron se cuidaron mucho de llevarla siempre consigo. Fue por eso que Carlos V pidió a Tiziano que lo retratase lanza en mano en su célebre retrato ecuestre en la batalla de Mühlberg, hoy en El Prado.

Hace solo tres décadas un libro titulado The Spear of Destiny reconstruyó la «biografía» de este singular objeto, deteniéndose en los esfuerzos de Napoleón por poseerla, y en el determinante impacto que ejerció en el joven Adolf Hitler cuando en 1909 la contempló en el mismo lugar que yo, al fin. Hitler –el austriaco más despreciado en el país– acudió varias veces a extasiarse frente a su vitrina. Su amigo Walter Johannes Stein, un filósofo convertido más tarde en espía para los británicos, contó que acudía drogado a admirarla, y que allí experimentó revelaciones sobre su destino. «Me sentía como si la hubiera sostenido en las manos en algún siglo anterior, como si yo mismo la hubiera reclamado como talismán y hubiera tenido el destino del mundo en las manos», le dijo.

Estoy seguro de que es por eso que hoy se la margina en el Hofburg. No vaya a ser que en una hipotética futura visita de estado, el Vladimir Putin de turno se fascine con ella, la reclame y la líe creyéndose también invencible. Al menos, en un expositor perdido como el que la acoge, será más difícil dar con ella. De eso doy fe. Y casi me alegro.

Javier Sierra es escritor y premio Planeta de novela.